個人事業主・フリーランスとして活動するあなたへ。

経費をもっと節約して、手元に残るお金を増やしたい…

税金をできるだけ減らすには、何から始めればいい?

毎年、確定申告の直前にバタバタしてしまう…

こんな悩みはありませんか?

実は、経費節約と税金対策を“セット”で仕組み化すると、同じ売上でも手取りは大きく変わります。

この記事を読めば、初心者でもすぐに取り入れられる 経費削減の基本戦略 と 効果的な節税テクニック が体系的に理解できます。

この記事で解決できること

- 経費が利益に直結する仕組みと、まず見直すべき固定費

- 経費として認められる/認められないの判断ポイント(グレーゾーンの考え方)

- 青色申告のメリットを最大限活用するコツ

- 小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税などの優遇制度の使い方

- 年間スケジュールに沿ってムリなく進める実践ステップ

- クラウド会計・領収書管理などおすすめツールの活用法

- よくある質問(FAQ)で実務の疑問を一気に解消

青色申告65万円控除は、記帳と電子申告で実現できます。まずは無料で試して仕組み化を――

やよいの青色申告オンライン

![]()

図解やチェックリストも交えながら、今日からできる一歩に落とし込みます。

まずは全体像をつかみ、次のセクションから具体策へ進みましょう。

今回「子育てママで専業主婦の私があっという間に起業して贅沢生活」のブログでご紹介するタイトルは

個人事業主の経費節約と税金対策:初心者でもできる実践ガイド【2025年版】です。

やよいの青色申告オンライン個人事業主に経費節約と税金対策が欠かせない理由

個人事業主が最終的に守りたいのは手元に残るお金(キャッシュ)です。

その金額は、ざっくり言うと次の流れで決まります。

- 売上 − 経費 = 利益(ここに税金がかかる)

- 利益 − 税金 = 手残り(キャッシュ)

つまり、経費を減らすと利益が増え、税金対策を正しく行うと税金が減り、手残りが最大化します。

どちらか一方だけでは効果が薄く、節約と節税はセットで考えるのがコツです。

経費が利益に直結する仕組み

経費の1円削減は、そのまま1円の利益増加です。

売上を1円増やすには集客や営業が必要ですが、経費を1円減らすのは「解約・見直し」だけで達成できることが多く、即効性が高いのが特徴です。

かんたん事例

- 毎月のサブスクを1万円解約

→ 年間で 12万円 の利益アップ - モバイル回線を見直し月5,000円削減

→ 年間で 6万円 の利益アップ

よくある見直しポイント(例)

- 通信費(スマホ・Wi-Fi・クラウド)

- 使っていない/重複しているサブスク

- 印刷・インクなどの消耗品の買い方

- 配送・交通費の無駄(まとめ買い・ルート見直し)

削減インパクトのイメージ

| 項目 | 毎月の削減額 | 年間の削減額 | コメント |

|---|---|---|---|

| サブスクA解約 | 1,000円 | 12,000円 | 使っていなければ即解約 |

| 通信費見直し | 3,000円 | 36,000円 | プラン変更で効果大 |

| 事務用品の最適化 | 2,000円 | 24,000円 | まとめ買い・PB活用 |

| 合計 | 6,000円 | 72,000円 | =そのまま利益に加算 |

売上を月6,000円上げるより、経費を月6,000円減らす方が手間なく確実に利益が増えます。

税金が利益を圧迫する現実

税金は基本的に利益(売上−経費)に対してかかります。

利益が大きいほど、所得税・住民税・(条件により)個人事業税・消費税の負担が増え、手残りが減ります。

- 経費が適切でない(ムダが多い/計上漏れがある)

→ 利益が必要以上に大きく見える

→ 税金も余計に増える - 控除や制度を活用しない(青色申告・共済・iDeCo等)

→ 認められるはずの控除を取り逃す

イメージ比較(概算・考え方の例)

| ケース | 売上 | 経費 | 利益 | 税金等の負担イメージ | 手残り |

|---|---|---|---|---|---|

| 見直し前 | 5,000,000円 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 大きい | 小さい |

| 経費最適化+控除活用後 | 5,000,000円 | 1,800,000円 | 3,200,000円 | 控除で圧縮 | 増える |

よくある取りこぼし

- 経費の計上漏れ(レシート紛失・現金支払いの記録忘れ)

- 家事按分の過小評価(家賃・光熱・通信の事業按分)

- 青色申告の65万円/55万円控除の取り逃し(要件未達)

ツールやサービスの活用で初心者でも実践可能

「節約も税金対策も難しそう…」と思う方でも、クラウド会計ソフトや領収書管理アプリ、効率的な事務用品を導入すれば、手間をかけずに正確な経理ができます。

後ほどご紹介するやよいの青色申告オンラインは、帳簿から確定申告書まで自動で作成できるため、経理初心者にもおすすめです。

- 節約は即効性があり、すぐ利益に反映される

- 税金対策は長期的に資金繰りを安定させる

- 両方を計画的に行うことで、事業基盤が強化される

資金繰り悪化を防ぐための視点

黒字倒産という言葉があるとおり、帳簿上の利益が出ていても、現金が不足すると支払いができません。

個人事業主が守るべきは「キャッシュの厚み」です。

悪循環になりやすい流れ

- 経費見直しや記帳が遅れ、実態把握ができていない

- 税金・保険・消費税の支払い時期に現金が足りない

- 借入や分割でしのぐ → 利息・手数料が増える

- 資金繰りがさらに厳しくなる

防ぐための3ステップ

- (月次)見える化:月末締めで収支・残高・未払を確認

- 口座・カードを事業用に分離して自動連携(会計ソフト)

- (四半期)納税積立:所得税・住民税・消費税等を見積り積立

- 目安:利益の一定割合を納税用口座へ自動振替

- (年次)ピーク対策:1〜3月(確定申告前後)は支出を抑え、手元資金厚めに

納税・資金のざっくり管理例

| 項目 | タイミング | やること |

|---|---|---|

| 月次の経理 | 毎月末 | 取引自動取り込み→未分類ゼロ、試算表チェック |

| 納税積立 | 毎月/毎四半期 | 利益の一定割合を納税用口座へ移す |

| 大口支出 | 年2回程度 | 資金余裕期に前倒し購入、分散支払いを検討 |

| 申告準備 | 12〜2月 | 控除証明・領収書の確認、漏れの洗い出し |

個人事業主に経費節約と税金対策が欠かせない理由の要点(まとめ)

- 経費削減は即効性の高い利益アップ策。小さな固定費見直しでも年間で大きな効果。

- 税金は利益にかかる。経費の適正化と控除の活用で、税負担を適正化できる。

- 資金繰りはタイミングの勝負。月次の見える化・納税積立・年次の山谷対策で、現金不足の悪循環を避ける。

次のセクションでは、この考え方をベースに、具体的に何から見直すか(固定費・変動費・ツール活用)をやさしく解説していきます。

経費節約の基本と効果的な方法

ここでは、「ムダな支出を減らし、必要な支出は最小コストで」 を合言葉に、今日から実践できる節約術を整理します。

ポイントは次の3つです。

- まずは固定費(毎月かかる費用)を削る

- 次に変動費をルール化してコントロール

- ITツールで続けられる仕組みにする

難しい専門知識は不要。

手順に沿って進めれば、すぐに効果が数字で見えるようになります。

固定費の見直しが第一歩

固定費は、一度見直すだけで毎月自動的に節約効果が続くのが最大のメリットです。

最初にここから手をつけましょう。

まずやること(30分でOK)

- 直近3か月の銀行・カード明細をダウンロード(紙なら写真でもOK)

- 支出を「固定費/変動費」に二分する(ざっくりでOK)

- 固定費だけを表に並べ、要・不要・代替を判断

固定費の棚卸しテンプレ(コピペ編集用)

| 項目 | 月額 | 使っている目的 | 代替候補/下位プラン | 判断(継続/解約/保留) | 実施日 |

|---|---|---|---|---|---|

| スマホ(○○社) | 7,480 | 通話・データ | MVNO○○ 20GB:2,000円台 | 解約→乗り換え | 6/10 |

| 固定回線(Wi-Fi) | 5,980 | 在宅業務 | 速度据え置きの割安プラン | 継続(年契約割引確認) | 6/10 |

| クラウドストレージA | 1,200 | 共有 | Bへ統一(家族プラン可) | 統合 | 6/20 |

| デザインツールPro | 3,000 | SNS画像 | 無料版+テンプレで代替 | 解約 | 6/15 |

見直し優先度が高い“あるある”固定費

- 通信費:スマホは格安SIM(MVNO)、Wi-Fiはキャンペーンや年契で見直し

- サブスク重複:ストレージ・画像編集・PDFツールなど、1つに統一

- SaaSの上位プラン:実は無料/下位プランで足りることが多い

- 保険・保証:内容が重複していないか確認(スマホ保証×カード付帯など)

効果のイメージ(固定費だけでここまで変わる)

- スマホ乗り換え −3,000円/月

- サブスク統合 −2,000円/月

- 上位プラン見直し −1,500円/月

→ 毎月6,500円、年間78,000円の利益増(売上をこの分増やすより簡単)

経費節約の3つの基本戦略

① 契約・サブスクの見直し

毎月自動で引き落とされるサブスクやサービスは、気づかないうちに事業資金を圧迫します。

- 使っていないソフトのライセンス更新

- ほとんど活用していないクラウドストレージ

- 複数契約している同種サービス

契約管理アプリ(例:マネーフォワード

![]() など)を使えば、契約書の管理も可能なので、不要な契約をすぐ発見できます。

など)を使えば、契約書の管理も可能なので、不要な契約をすぐ発見できます。

② 不必要な支出削減

「経費になるから買っておこう」という考えは要注意です。

経費にできても現金は減ります。

特に、

- ほとんど使わない消耗品

- 無駄に高機能なプリンターや機材

- 季節外れの販促物

事務用品はAmazon・楽天でレビュー評価が高く、コスパの良い商品を選びましょう。

事務用品を安く手に入れるなら、やっぱりAmazonを一度は確認してみましょう。

③ 代替品・サービスの活用

高額な専門ソフトや機材は、レンタルや無料ツールで代替できる場合があります。

- 有料画像編集ソフト → Canva無料版+商用OK素材サイト

- 高額コピー機 → コンビニコピー機(必要時のみ)

Canva Pro(A8案件)やクラウド型ツールを導入すれば、初期投資を抑えつつ作業効率を向上できます。

変動費のコントロール術

変動費はゼロにはできませんが、ルール化すれば無駄づかいを大幅に減らせます。

「買う前の基準を決める」だけで、迷い買いを防げます。

5つの基本ルール

- 月次予算を決める(消耗品・交通費・交際費 など)

- 発注日は月2回まで(“ついで買い”を減らす)

- 単価の基準を決める(コピー紙1枚=〇円、インク1枚=〇円 など)

- 購入要件チェック:「在庫残○個以下」「同カテゴリの在庫が△個以上なら保留」

- キャッシュレス一本化(会計ソフト連携のカード/ウォレットに集約)

変動費の“事前ルール”シート(コピペ編集用)

| カテゴリ | 月次上限 | 発注日 | 単価基準 | 事前チェック | 支払手段 |

|---|---|---|---|---|---|

| 消耗品 | 5,000円 | 5日・20日 | A4コピー紙 ≤ 0.9円/枚 | 在庫500枚未満で発注 | 事業用カード |

| 交通費 | 8,000円 | 随時 | 電車移動優先 | 経路最短・IC運賃比較 | 交通系IC |

| 交際費 | 5,000円 | 随時 | 1人2,000円以内 | 目的・議事メモ添付 | 事業用カード |

具体的な削減ポイント

- 印刷コスト:両面・集約印刷、モノクロをデフォルトに。大部数は外注印刷の方が安い場合あり

- 交通費:定期区間の活用、まとめ打ちの外出、オンライン面談への切替

- 発送費:梱包材を標準化、サイズ計測して最安配送を選ぶ

- 交際費:事業の目的・成果を一文メモにして残す(経費の説得力UP)

Before / After(例)

- 事務用品を都度買い → 月2回まとめ買い(配送料・タイムロス削減)

- 手書き台帳 → クラウド請求・見積書(入力ミス減・郵送費ゼロ)

- 対面打ち合わせ → オンライン化(移動時間・交通費削減)

ルール化の目的は「悩む回数を減らす」こと。

迷い買いが一番高くつきます。

ITツールやクラウドサービスの活用

節約を続けるには、手作業を減らす仕組みが欠かせません。

ITツールは「コスト」でもありますが、“節約の装置”として働くものを選べば、差額で十分元が取れます。

導入の優先順位(ムダ減らしに効く順)

- クラウド会計ソフト:銀行・カード連携、レシート自動読取、申告書作成まで

- 領収書・レシート管理:スマホ撮影→クラウド保管→検索(電子帳簿保存に対応)

- 請求・見積・契約のクラウド化:郵送・印紙・移動コストがゼロに

- ストレージの統一:散らばるファイルを1か所に(共有・バックアップも簡単)

無料/有料の使い分け目安

| 目的 | 無料で十分なケース | 有料が向くケース |

|---|---|---|

| 会計 | 件数が少ない、白色申告 | 複式簿記や青色申告、口座連携で自動化したい |

| 領収書 | 月数十件、手入力でもOK | 月100件以上、電子帳簿保存に確実に対応したい |

| 請求 | 請求数が少ない | 請求が月数十件、自動送付や督促も行いたい |

| ストレージ | 個人での軽い利用 | 共同作業・大容量・権限管理が必要 |

ツール選定のチェックポイント

- 電子帳簿保存法に対応しているか(スキャン保存・検索条件)

- 銀行・カード・ECの自動連携があるか(手入力が減る)

- スマホアプリの使いやすさ(その場で撮って即保存できるか)

- 年間プラン割引や家族/チーム共有でコストを下げられるか

小さな投資で大きな回収を狙う

- 会計ソフト:手入力をやめ、毎月の仕訳時間を1/3に

- レシート撮影:紛失ゼロになり、経費の取りこぼしが無くなる

- 請求クラウド:印紙代・郵送代・移動時間が丸ごと不要に

ツールは「高いから使わない」ではなく、“節約の装置”として回収できるかで判断しましょう。まずは無料体験→必要十分なら年払いで単価を下げるのが基本です。

経費節約の基本と効果的な方法(まとめ)

- 固定費の総点検で毎月のムダを自動的に削る

- **変動費は“事前ルール”**で迷い買いを防ぐ

- ITツールで手作業を減らし、節約を続けられる仕組みにする

- 固定費棚卸しテンプレに3つだけ書く

- 変動費の月次上限と発注日を決める

- 会計ソフトの無料体験を開始(口座・カードを連携)

次のセクションでは、「何が経費として認められるか/認められないか」 を、初心者向けに分かりやすく整理します。

経費として認められるもの・認められないもの

ここでは「何が経費になって、何がダメなのか」を、初心者にもわかるように整理します。

基本は次の3条件です。

- 事業関連性:売上の獲得・維持・拡大に合理的に必要か

- 合理性(相場感):金額・頻度が常識的か、代替手段がないか

- 証拠性:領収書・レシート、取引先・目的・日時などのメモが残っているか

迷ったら「その支出を第三者(税務署)に説明できるか?」を基準に。

私用分は按分(あんぶん)で事業利用割合だけを計上します。

代表的な経費(家賃・通信費・消耗品など)

よく使う科目を、OKポイント/注意点つきで一覧化しました。

コピペして自分用チェック表としてお使いください。

| 科目(例) | 代表例 | 経費になる範囲 | 注意点(按分・証拠) |

|---|---|---|---|

| 地代家賃 | 自宅兼事務所の家賃、貸オフィス | 仕事で使う面積・時間割合で按分 | 間取り図や使用スペースの写真、按分根拠をメモ |

| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道 | 自宅兼事務所は按分 | 月の稼働時間・部屋面積など、合理的な基準を決める |

| 通信費 | スマホ・Wi-Fi・ポケットWi-Fi | 事業利用分を按分 | 通話明細・データ使用の傾向を根拠化 |

| 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー・ガソリン・駐車場 | 取引先訪問・仕入・現地調査など事業関連のみ | 自宅↔自分の事務所の「通勤」は不可/経路・目的をメモ |

| 交際費/会議費 | 取引先との打合せ飲食、会議用コーヒー | 参加者・目的が事業関連なら可 | 参加者・議題・期待効果をレシート裏にメモ |

| 消耗品費 | 文具、プリンターインク、周辺機器 | 一般に10万円未満は消耗品でOK | 高額物品は資産計上や減価償却の検討が必要 |

| 減価償却費 | PC・カメラ・家具など耐用年数がある物 | 取得額や耐用年数に応じて按分計上 | 一括費用化の特例は要件や年度で変動(最新情報を確認) |

| 広告宣伝費 | ネット広告、チラシ、ノベルティ | 事業の宣伝目的なら可 | 私的イベント宣伝は不可 |

| 外注工賃・業務委託 | ライター・デザイン・動画編集など | 業務に必要な外部発注 | 契約書・発注書・納品物の保管 |

| 新聞図書費・セミナー費 | 専門書、業界誌、研修セミナー | 事業と関連性がある範囲 | 一般的な娯楽誌や資格無関係は不可 |

| 租税公課 | 事業税、収入印紙、事業用自動車税など | 事業に係る税・公課のみ | 所得税・住民税は経費不可(所得控除側で扱うものも) |

| 保険料 | 事業用賠償責任保険、火災保険(事務所) | 事業に必要な範囲 | 生命・医療など私的保険は経費不可(控除対象は別枠) |

| 支払手数料 | 決済手数料、送金手数料 | 事業に伴うもの | 個人間私的送金は不可 |

個人事業主が経費として利用できる範囲を示した参考書籍も確認してみましょう。

経費の見直しで通信費を見直すなら

少額減価償却資産(30万円未満一括経費)の特例は、適用対象や年度の税制で取扱いが変わります。

適用可否・上限額(年間合計など)は最新の制度で必ず確認してください。

グレーゾーンの経費の考え方

私生活と事業が混ざりやすい支出は、事前ルールと記録で線引きします。

判定フロー(簡易)

- 事業の売上・業務に直接または間接に必要?

- 金額・頻度は相場感として妥当?

- 第三者に説明できる記録(日時・相手・目的・成果)がある?

→ Yesが多ければ経費計上、Noが混じるなら按分が基本。

具体例で線引き

- カフェ代

- OK:打合せ・商談・面談、作業場所として短時間利用(目的・議題をメモ)

- NG:私的な友人との雑談、長時間の娯楽利用

- 按分:作業+私用が混在するなら時間で按分

- 衣服

- OKに近い:制服・作業着・職業衣装(一般用途でほぼ使わない)

- NG:スーツ・私服など一般的衣類(私用性が高いと判断されやすい)

- 自動車

- OK:取引先訪問・配送・仕入れ等の走行分(走行距離記録がベスト)

- NG:家族の送迎や日常買い物

- 按分:業務/私用の走行距離比率で按分

- 旅行・出張

- OK:目的・日程・成果が明確な出張(旅程・訪問先を記録)

- NG:観光メイン、家族同行分

- 按分:業務日と観光日の日数按分など合理的基準で

- 家具・家電(自宅兼事務所)

- OK:事務机・オフィスチェア・業務専用の照明や収納

- NG:テレビ・マッサージチェアなど私的色が強い物

- 按分:共用物は使用時間・場所で按分

- スマホ・通信

- OK:事業連絡・SNS運用・顧客対応に利用

- 按分:通話履歴や使用量の傾向で事業割合を推定し、継続的に同率で計上

記録テンプレ(レシート裏やメモに)

- 「目的:A社提案準備/相手:Bさん(A社)/内容:打合せ60分/成果:次回見積依頼」

- 「出張:6/10-11 大阪 展示会出展/訪問先・日程・結果要約」

税務署に否認されやすい経費とは

「ダメ」と言われやすい典型例を、NG理由と回避・代替策つきでまとめます。

| 項目 | ありがちなNG | NG理由 | 回避・代替策 |

|---|---|---|---|

| 私的な飲食 | 家族・友人との会食を交際費計上 | 事業関連性なし | 取引先・議題・目的を明記。家族分は除外 |

| 一般的な衣服 | スーツ・コート等を全額計上 | 私用性が高い | 職業衣装・制服のみ。一般衣服は原則× |

| 自宅↔事務所の移動 | 通勤費として計上 | 個人事業主の通勤は経費外 | 取引先訪問・仕入等の業務移動のみ計上 |

| 高額備品の一括計上 | 20〜30万円超の物を消耗品で処理 | 資産計上・償却対象 | 取得額・耐用年数に従い減価償却/特例は要件確認 |

| 家族への給与 | 家族手伝いの謝金を適当に計上 | 形式要件・相当性で否認 | 専従者届・就業実態・金額根拠を整備 |

| 罰金・反則金 | 交通違反の反則金等 | 公序良俗・損金不算入 | 経費不可。再発防止策を内部ルール化 |

| 所得税・住民税 | 納付額を経費に | 個人負担の税金 | 経費不可。別枠の所得控除や納税積立を |

| 私的保険料 | 生命・医療保険など | 私的支出 | 経費不可。生命保険料控除等は別枠で |

| 交際費の証拠不足 | レシートのみ(誰と何の目的か不明) | 事業関連性の立証不可 | 参加者・目的・成果をメモ。継続運用が鍵 |

| カメラ・PCの全額 | 半分以上が私用 | 私用混在 | 使用比率で按分。ログや稼働時間で根拠化 |

金額の大きい支出ほど「根拠」の整備が重要。

レシート+メモ+客観資料(カレンダー・距離記録・見積/請求/納品)で説明力アップ。

経費として認められるもの・認められないもののまとめ

- 経費判断は事業関連性/合理性/証拠性の3つで行う

- グレーは按分+記録で線引きし、同じルールを継続する

- 否認されやすい項目は事前に回避策を用意し、金額が大きい支出は根拠を厚く

税制は改正・自治体運用により変わることがあります。

最終判断に不安がある場合は、最新の公的情報や専門家(税理士)に確認してください。

次のセクションでは、具体的な税金対策(青色申告・優遇制度)をやさしく解説します。

税金対策の基本と具体的手法

税金対策は「小手先のテクニック」ではなく、制度を正しく使って“課税される利益”を下げる仕組みづくりです。

ここでは、初心者でも今日から取り組める王道の3本柱――青色申告、将来に備える控除(小規模企業共済・iDeCo)、ふるさと納税や各種控除――を、やさしく整理します。

青色申告による控除のメリット

青色申告は、個人事業主の節税の土台です。

要件を満たすと、次のようなメリットがあります。

主なメリット(要点)

- 青色申告特別控除

- 65万円控除:複式簿記での記帳+e-Tax申告(または電子帳簿保存)の要件を満たす場合

- 55万円控除:複式簿記での記帳(上記の電子要件なし)

- 10万円控除:簡易簿記等の場合

- 青色事業専従者給与:家族に支払う給与を、必要・相当と認められる範囲で全額経費算入(事前届出が必要)

- 純損失の繰越控除:赤字が出た年の損失を翌年以降に繰り越して相殺できる(一定の期間・要件あり)

- 減価償却や引当金の取扱いが明確:資産の計上・償却を制度どおりに運用しやすい

課税所得400万円の人が、55万円控除→65万円控除にアップすると、10万円分課税所得が下がるため、所得税+住民税を合計約数万円圧縮できる可能性。

※実際の税率・控除状況で変動します。

65万円(or 55万円)控除のためのチェックリスト

- 開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出(開業から2か月以内、またはその年の3/15まで など)

- 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を作成

- e-Taxで申告(65万円の要件)または電子帳簿保存を適正に運用

- 口座・カードは事業用に分けて会計ソフトに自動連携

複式簿記の帳簿作成やe-Taxの電子申告は、クラウド会計なら手順がガイド化されて迷いません。

控除の条件を満たしつつ、申告書まで一気通貫。

→ やよいの青色申告オンライン

![]() で始める

で始める

つまずきポイントと対策

| よくある悩み | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 仕訳が難しい | 勘定科目が多くて迷う | 会計ソフトの自動仕訳+月イチで未分類ゼロに |

| 書類が散逸する | 紙・画像・メールがバラバラ | 領収書は撮影即保存(クラウド連携アプリ) |

| 65万控除の要件不足 | e-Tax未対応・帳簿不備 | 今年からe-Taxに切替/帳簿フォーマットを固定化 |

小規模企業共済・iDeCoで将来に備える

「将来の備え」を作りつつ、今年の課税所得を下げられる二大制度がこちらです。

1) 小規模企業共済(中小機構)

- 対象:個人事業主・小規模企業の役員など

- 掛金:月額1,000円〜最大7万円(一定の単位で増減可)

- 税制メリット:掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」(所得控除)

- 受取:退職金・年金のように受け取り(受取時の課税は方式により異なる)

- 注意:原則長期の制度。短期解約は不利になる場合あり

2) iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 対象:20歳以上で一定の要件を満たす人(自営業者・会社員等)

- 掛金:職業区分により上限あり(自営業者は上限が高め、要件により異なる)

- 税制メリット:掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」(所得控除)+運用益も非課税

- 受取:原則60歳以降。受け取り方で税制優遇(退職所得控除・公的年金等控除)

- 注意:原則途中引出し不可。資金を長期ロックする点は要計画

比較表(使い分けのヒント)

| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo |

|---|---|---|

| 目的 | 事業者の退職金づくり | 私的年金づくり |

| 税制 | 掛金全額所得控除 | 掛金全額所得控除+運用益非課税 |

| 流動性 | 中〜長期(短期解約は不利) | 長期(原則60歳まで引出不可) |

| 上限 | 月最大7万円 | 職業区分で上限が異なる |

| 向く人 | 事業継続中の安定的な積立 | 老後資金をコツコツ積立したい |

両立も可能。まずはキャッシュの余力を見て、無理のない額から始め、年1回は掛金を見直すのがおすすめ。

ふるさと納税や特別控除の活用

最後は、その年の状況に合わせて取りこぼしを防ぐ「仕上げ」のパートです。

ふるさと納税(寄附金控除)

- 実質負担2,000円で、返礼品を受け取りつつ、住民税・所得税が軽減

- 上限額は所得・家族構成で変わるため、シミュレーターで目安を把握

- 個人事業主:確定申告で寄附金控除を申告(ワンストップ特例は基本会社員向け)

そのほか“見落としやすい”主な控除(例)

| 区分 | 内容・ポイント |

|---|---|

| 社会保険料控除 | 国民年金・国民健康保険など。支払った保険料は全額控除 |

| 生命保険料控除 | 生命・介護・個人年金保険など(控除枠あり) |

| 医療費控除 | 自己負担の医療費が一定額を超えたとき。セルフメディケーション税制も確認 |

| 配偶者(特別)控除/扶養控除 | 家族の所得状況に応じて適用可 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済・iDeCoの掛金が全額控除 |

| 住宅ローン控除 | 自宅取得・増改築等の条件を満たす場合に適用 |

実践の手順(年末〜確定申告期の動き)

- 11〜12月:ふるさと納税の上限を試算し、年内に寄附

- 12〜2月:控除証明(保険・共済・寄附)をファイル一元化

- 確定申告:会計ソフトで控除欄を漏れなく入力、電子申告でスムーズに

税金対策の基本と具体的手法(まとめ)

- 青色申告は節税の土台。65万/55万控除を狙いつつ、専従者給与・損失繰越も活用

- 小規模企業共済・iDeCoで、将来資金を作りながら今年の所得を圧縮

- ふるさと納税+各種控除で年末の仕上げ。控除証明の取りこぼしゼロへ

- 青色の要件チェック(e-Tax・複式簿記・帳簿体制)

- 掛金の試算(共済/iDeCo)とキャッシュ余力の確認

- 控除一覧を保存して、年末にチェックリスト運用を開始

※税制は改正されるため、金額の上限や取扱いは最新情報の確認を。

迷ったら専門家(税理士)へスポット相談すると安心です。

控除や特例をチェックリスト化

控除漏れは大きな損失になります。

毎年の確定申告前に以下のチェックを行いましょう。

💡 このチェックリストは実際に確定申告する際にチェック用としてご使用ください。

個人事業主が知っておくべき6つの税金

個人事業主として活動する以上、避けて通れないのが税金です。

「なんとなく払っている」では損をする可能性が高く、正しい知識を持つことで節税にもつながります。

ここでは、最低限押さえておきたい6種類の税金を一覧でまとめました。

| 税金の種類 | 概要 | 課税条件 | 計算式 | 納付時期 | 節税ポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 所得税 | 事業所得に基づいて計算される国税。経費と所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用。 | 全事業主(所得がある場合) | (総収入 – 必要経費 – 所得控除) × 税率 | 毎年3月15日までに確定申告し納付 | 所得控除を最大限活用(基礎控除・医療費控除など) |

| 住民税 | 前年の所得に応じて市区町村・都道府県に納付する地方税。均等割+所得割で構成。 | 全事業主(所得がある場合) | 均等割 + 所得割(例:所得×10%) | 年4回に分けて納付(納税通知書に基づく) | 正確な申告で過大課税を防ぐ |

| 消費税 | 売上に対して課税される国税。前々年度の売上1,000万円超で課税。 | 課税売上1,000万円超の事業主 | (売上消費税) – (仕入消費税) | 年1回申告・納付(翌年3月31日まで) | 仕入れ税額控除を適用、インボイス対応必須 |

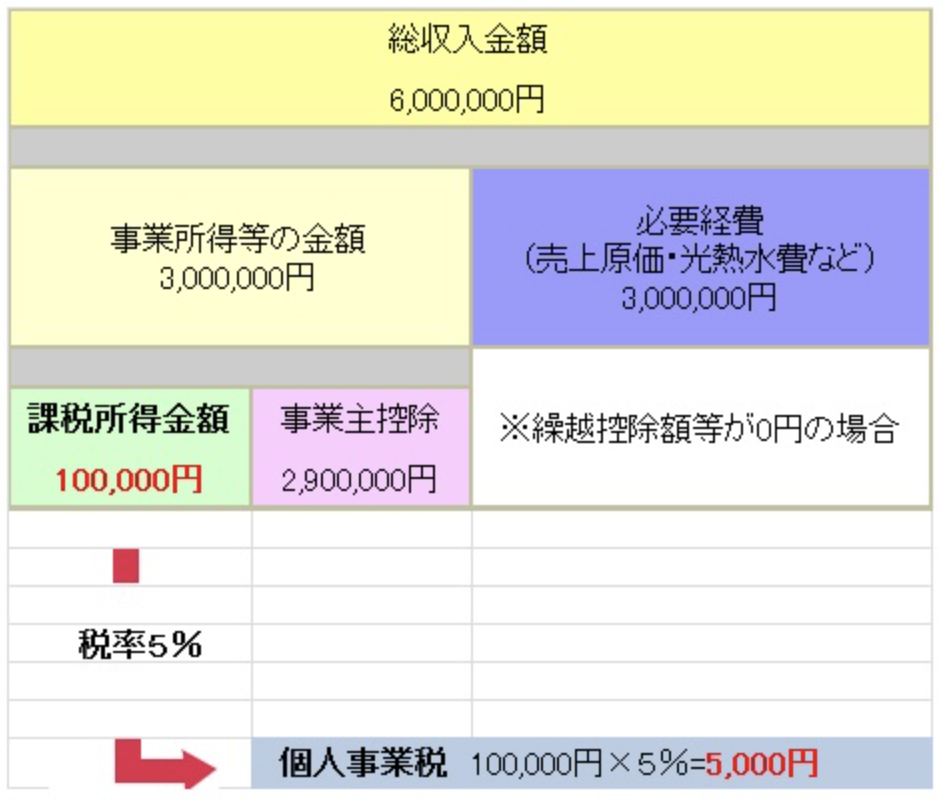

| 個人事業税 | 事業所得が290万円を超える場合に課税される地方税(業種別税率)。 | 事業所得290万円超の事業主 | (事業所得 – 290万円) × 税率 | 年2回納付(8月・11月) | 業種別税率の確認、控除の活用 |

| 源泉所得税 | 従業員や外注への支払い時に天引きし、国に納付する税金。 | 給与や報酬の支払いを行う事業主 | 支払額 × 税率(報酬内容による) | 原則翌月10日までに納付 | 支払区分ごとの税率確認を徹底 |

| 固定資産税 | 事務所・店舗・設備などの固定資産に課される地方税。 | 固定資産を所有する事業主 | 固定資産評価額 × 税率 | 年4回納付(市区町村から通知) | 資産の用途区分見直しで軽減可能 |

- 税金は国税と地方税に分けて理解すると整理しやすい

- 課税条件を満たすかどうかで支払い義務が変わる

- 節税は「経費計上」だけでなく、「控除や優遇制度の活用」がカギ

《参考》

出典:埼玉県「個人事業税」

会計ソフト・クラウドサービスの導入効果

クラウド会計を入れる最大の価値は、“手でやる作業”を機械に任せて、判断だけに集中できることです。

銀行・カードとの自動連携、レシートの画像読み取り、ボタン一つで申告書作成――これらを組み合わせると、作業時間は1/3〜1/5、ミスは大幅に減ります。

ここでは、導入で得られる効果を3つの切り口で解説します。

記帳作業の効率化

クラウド会計を使うと、入力作業の大半が“取り込み+確認”に置き換わります。

できること(要点)

- 銀行口座・クレジットカードと自動連携:入出金データが毎日取り込まれる

- 領収書・レシートをスマホ撮影→OCR:日付・金額・支払先を自動読取

- 定期取引の自動登録:家賃やサブスクなどは“毎月自動起票”

- スマホでスキマ入力:外出先でも経費登録 → “溜めない”運用に

手入力 vs クラウドの違い(ざっくり比較)

| 項目 | 手入力 | クラウド会計 |

|---|---|---|

| 入力方法 | 通帳・レシートを見ながら手で記帳 | 口座・カード自動連携+OCR読取 |

| かかる時間 | 多い(月末・年末に偏る) | 少ない(毎日数分で平準化) |

| ミスの種類 | 打ち間違い・転記漏れ | 分類ミス(※後述の自動仕分けで軽減) |

| 書類管理 | 紙/バラバラになりがち | 画像・PDFで一元管理(検索可) |

毎週10分の運用テンプレ

- 月曜:前週の入出金を取り込み

- 火〜木:未分類取引を5件だけ処理(溜めない)

- 金曜:レシートを一括撮影→OCRで取り込み

- 月末:試算表を確認(利益/キャッシュ/税金見込みを把握)

ツール例:やよいの青色申告オンライン/freee会計/マネーフォワード クラウド会計

自動仕分けでミスを減らす

AI/ルールによる“自動仕分け”を使うと、分類作業の7〜9割がワンクリックで終わります。

自動仕分けの仕組み

- 学習:過去のあなたの仕分けを学習 → 次回以降は自動提案

- ルール:支払先やメモに応じて「この取引は通信費」など固定ルール化

- 一括処理:同種の取引をまとめて承認(10件→1回の操作)

仕分けルール例(そのまま使える)

- 「NTT/SoftBank/○○Wi-Fi → 通信費(事業利用○%)」

- 「スターバックス/ドトール → 会議費(打合せ時のみ)」

- 「A8.net/各ASP入金 → 売上高」

- 「Amazon → 消耗品費(PC周辺機器/文具)」※高額は要確認

ミスを防ぐチェックポイント

- 高額取引は毎回目視確認(資産計上や按分の可能性)

- 私用混在のカードは事業用カードを別に作って分離

- 月1回、未分類ゼロにする(溜めるほど精度が落ちる)

コツ:最初の1〜2週間は“提案どおり”にせず、正しい科目に直すこと。これが学習のエサになり、一気に精度が上がります。

確定申告の負担を大幅軽減

クラウド会計のゴールは**“ボタンを押すだけで申告書が出る状態”**にすることです。

できること(要点)

- 青色申告決算書・確定申告書を自動作成(損益計算書・貸借対照表まで)

- e-Taxで電子申告:65万円控除の要件を満たしやすい

- 控除欄のガイド:小規模企業共済・iDeCo・保険料・寄附金等を漏れなく入力

- 電子帳簿保存法対応:レシート画像・請求書PDFを検索可能に保管

申告前のチェックリスト

- 仕訳の未分類ゼロ/残高一致(通帳残高と帳簿が合う)

- 固定資産:10万円以上は償却判定、耐用年数の確認

- 按分:家賃・光熱・通信・車両は基準を決めて継続適用

- 控除証明:共済・保険・寄附・医療費などの証明書を添付または入力

- e-Tax動作確認:マイナンバーカード/ID・パスワード方式の準備

年間の見える化(税務の“慌てない”運用)

| 時期 | やること | 使う機能 |

|---|---|---|

| 1〜3月 | 申告・納税/前年振り返り | 申告書作成・e-Tax |

| 4〜6月 | 住民税・事業税の通知確認 | レポート(損益・資金) |

| 7〜9月 | 利益予測→節税仕込み | 試算表・予実管理 |

| 10〜12月 | 控除の仕上げ・ふるさと納税 | 年末チェックリスト |

迷ったら:**スポット相談(税理士)**を活用。ツールで9割まで仕上げ、最後の1割をプロに見てもらう“ハイブリッド”が費用対効果◎

1〜3月:確定申告&前年度の振り返り

- 前年の帳簿を最終確認

- 青色申告書や確定申告書を提出(e-Tax推奨)

- 前年度の経費内訳を見直し、不要な契約やサブスクを整理

この時期はラストスパートなので、やよいの青色申告オンライン

![]() を利用して提出まで完結させましょう。

を利用して提出まで完結させましょう。

今までの振り返りやなどもやよいの青色申告オンライン

![]() なら容易に行うことが可能です。

なら容易に行うことが可能です。

4〜6月:新年度の経費管理体制づくり

- 領収書・レシート管理をアプリ化

- 口座・クレジットカードを事業専用に分ける

- 固定費(通信費・保険)の見直し

この時期は新しい年度が始まり、気持ちもスッキリしているので、無駄な経費を見直して有意義な使い方をしましょう。

無駄な経費の一つに通信費があります。

経費の見直しで通信費を見直すなら格安SIM比較してみましょう。

7〜9月:中間チェックと節税対策の仕込み

- 上半期の収支を確認

- 利益が大きく出ている場合、小規模企業共済やiDeCoに加入検討

- 必要経費の先行購入(年末混雑前に準備)

10〜12月:年末調整と確定申告準備

- 控除証明書(保険・共済)の整理

- 固定資産の購入検討(減価償却で節税)

- 来年度の事業計画案作成

この時期でも会計処理ができていないようであれば、手が足りていないと分析できます。

今からでも一年を振り返って会計処理することは可能です。やよいの青色申告オンライン ![]() を活用して頑張ってみましょう。

を活用して頑張ってみましょう。

チェックポイント

- 毎月:経費入力をサボらない

- 毎季節:節税制度の最新情報をチェック

- 毎年:ツールや契約サービスを見直し、不要なら解約

総括するとやよいの青色申告オンライン を利用して確定申告まで実施するのが賢い選択と言えますね。

主要サービスのざっくり比較(選び方の目安)

※実際の料金・機能は変更されることがあります。詳細は公式で要確認。

| 観点 | やよいの青色申告オンライン | freee会計 | マネーフォワード クラウド会計 |

|---|---|---|---|

| 操作感 | 伝統的UIで安心 | 直感的・自動化が強い | 連携サービスが豊富 |

| 自動連携 | ◎(銀行/カード/OCR) | ◎(銀行/カード/OCR) | ◎(銀行/カード/OCR) |

| 仕分け学習 | ○ | ◎(提案精度が高い) | ◎ |

| 申告書作成 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 電子帳簿保存法 | ○〜◎(プランによる) | ◎ | ◎ |

| 向いている人 | 初心者〜青色重視 | 自動化で楽したい人 | 請求・経費等も一体管理したい人 |

会計ソフト・クラウドサービスの導入効果(まとめ)

- 入力→取り込み・確認に変えることで、日々の記帳が“溜まらない”

- 自動仕分け+ルールでミスを減らし、判断だけに集中できる

- e-Tax+申告書自動作成で、青色65万円控除を狙いつつ年末も慌てない

今日のアクション

- まずは1つ、クラウド会計の無料体験に登録

- 事業用の口座・カードをツールへ連携

- **未分類ゼロ運用(週10分)**を今週から開始

次のセクションでは、**税理士に依頼すべきか?自力でやるべきか?**の判断軸を、費用対効果の観点で整理します。

- やよいの青色申告オンライン

→ 複式簿記も自動化、確定申告書まで作成可能

→ 複式簿記も自動化、確定申告書まで作成可能 - freee会計

→ スマホでレシート撮影するだけで帳簿反映

税理士に依頼するべきか?セルフでやるべきか?

「自分でやるべきか、税理士に任せるべきか」は、費用対効果とリスク管理で考えるのがコツです。

売上規模・取引の複雑さ・時間の余裕・税務リスクの許容度を基準に、最適解は人それぞれ。ここでは依頼/セルフ/ハイブリッドの3パターンを、わかりやすく整理します。

税理士に依頼するメリット・デメリット

こんな人は「依頼」向き

- 取引が多い・多拠点・複数口座/カードを使っている

- インボイス・消費税申告・減価償却・按分などが発生している

- 年間利益が大きく、節税の打ち手を毎年最適化したい

- 時間単価が高く、自分の時間を売上に振り向けたい

メリット

- 正確性と安心感:税法・制度改正に追随、ミスや漏れを抑制

- 節税提案:青色特別控除、共済・iDeCo、償却・引当、専従者給与などの最適化

- 税務調査対応:帳簿整備や質疑応答でのサポート

- 決算スピード:締め〜申告までの段取りが定型化

デメリット

- 費用が発生(目安、個人事業):

- 相談スポット:5,000〜30,000円/時

- 確定申告のみ:50,000〜150,000円

- 顧問(月次) + 申告:月1〜3万円+決算料

※地域・難易度で変動。見積り必須

- 自社の運用を税理士の型に合わせる場面がある

- 依頼しても丸投げ不可(領収書・資料の提出責任は事業主)

依頼前チェック(ここが揃えばスムーズ)

- 口座・カードは事業用に分離

- 会計ソフトで未分類ゼロ/残高一致

- 領収書画像やPDFは月次で保存

- 控除証明・契約書・請求書など原本の所在が明確

自力で対応する場合に必要な知識とリスク

自力でやるなら、ここだけは押さえる

- 青色申告の要件(複式簿記・e-Tax/電子帳簿保存・申請期限)

- 勘定科目と按分(家賃・光熱・通信・車両の事業割合)

- 減価償却の基礎(10万円以上の資産、耐用年数、30万円特例の条件等)

- 消費税の基礎(課税/免税・インボイス・仕入税額控除)

- 控除の網羅(共済・iDeCo・保険・医療費・寄附金 等)

よくある失敗(=税額UPや指摘の原因)

- 経費の過大計上/過少計上(根拠書類不足、按分基準が曖昧)

- 固定資産の判断ミス(資産計上すべきものを消耗品に)

- 残高不一致(通帳・カードと帳簿が合わないまま申告)

- 控除漏れ(共済・保険・寄附など証明書の入力漏れ)

- 期限遅延(延滞税・加算税のリスク)

セルフ運用の“最低限”ワークフロー

- 会計ソフトを導入し、口座・カードを自動連携

- 週1回10分で未分類ゼロ(レシートは撮影→OCR)

- 月末に残高一致、高額支出は固定資産の判定

- 11〜12月に控除の仕上げ(ふるさと納税等)

- 2〜3月にe-Taxで申告、控除証明・添付書類を確認

ポイント:自力でも、“学習コスト<削減できる税額”かを毎年見直す。難易度が上がったら次項のハイブリッドへ。

ハイブリッド型の利用(スポット相談など)

「日々の記帳は自分」「節税設計と申告最終チェックはプロ」という良いとこ取りの方法です。

代表的なハイブリッド例

- 年1回の申告前レビュー

- 完成した帳簿・申告書案を税理士がチェック

- 誤り是正+節税提案を反映してから申告

- 四半期レビュー(年4回)

- 期中に利益・税額の見込みを見て、共済や償却の打ち手を前倒し

- スポット相談(テーマ別)

- インボイス対応/消費税申告だけサポート

- 固定資産・償却の整理だけ依頼

- 開業・法人成りのタイミング相談

費用感(目安)

| 形態 | 内容 | 目安費用 |

|---|---|---|

| 申告前レビュー | 帳簿・申告書の最終チェック | 2〜10万円 |

| 四半期レビュー | 試算表の確認・節税助言 | 1〜3万円/回 |

| スポット相談 | 60〜90分のテーマ相談 | 5,000〜30,000円/回 |

ハイブリッドを成功させるコツ

- 提出物は“整理して”渡す(未分類ゼロ・残高一致・書類一式)

- 質問は事前に箇条書き(3〜5問に絞ると的確な回答が得られる)

- 次回までの宿題(按分基準の明文化・固定資産台帳整備など)を確実に実行

迷ったらこの分岐(かんたんフローチャート)

- 取引が単純で消費税なし/時間がある → セルフ

- 取引がやや複雑・消費税あり/時間に限り → ハイブリッド

- 売上・利益が大きい、または多店舗・多口座・人件費や外注費が多い → 依頼

税理士に依頼するべきか?セルフでやるべきか?(まとめ)

- 依頼:正確性・節税・時間の確保に強い。費用はかかるが高回収になりやすい

- セルフ:コスト最小。ただし知識と継続運用が必須、ミスのリスクあり

- ハイブリッド:実務は自分、要所はプロ。費用対効果が高いバランス型

今日のアクション

- 自分の時間単価と年間ミスのコストを試算

- 今年の**難易度(消費税・設備購入・インボイス)**を点検

- 必要ならスポット相談の見積りを取り、次の四半期から試す

すぐに始められるアクション

- まずはクラウド会計ソフトに登録して、日々の経理を自動化

→ やよいの青色申告オンライン - 領収書はスマホやスキャナーでデジタル化して保管

→ ScanSnap - 年間スケジュールを作成し、節税タイミングを逃さない

節約や節税の知識を知っているだけでは意味がありません。

小さな一歩でも今日から行動を始めることで、1年後の利益が大きく変わります。

よくある失敗例と注意点

ここでは、個人事業主がつまずきやすい落とし穴を3つに絞って解説します。いずれも「悪気はないけど、やりがち」なもの。今日から避けられる対策もセットで提示します。

経費を過少・過大に計上してしまう

「これは経費?」の迷いが、**過少計上(損)と過大計上(指摘リスク)**を招きます。判断は「事業との因果関係」と「合理的な基準」がカギ。

よくある例

| 取引 | NGになりがちなケース | OKにするためのポイント |

|---|---|---|

| 自宅家賃 | 全額を経費 | 仕事部屋の面積割合や使用時間割合で按分。根拠をメモ |

| スマホ・Wi-Fi | 全額を通信費 | **事業利用率(例:60%)**を決め、毎年継続適用 |

| 交際費(カフェ代) | 私用の食事まで計上 | 打合せ相手・目的・日時をメモ。単独作業は原則× |

| Amazon購入 | なんでも消耗品費 | 高額(10万円以上)は固定資産の可能性。領収書の品目明記 |

3ステップでミスを防ぐ

- 按分ルールを決める(例:家賃=6畳/30畳=20%)

- ルールを帳簿メモに明文化し、毎年同じに適用

- 高額品・長期利用品は固定資産台帳で管理

ミニチェック

- 「事業に必要?」→Yes

- 「金額の根拠は?」→面積・時間など数値で説明できる

- 「同じ基準で来年も運用?」→継続性あり

レシート・領収書を整理しないリスク

領収書が散らかると、**経費漏れ(損)や証憑不足(指摘リスク)に直結します。電子帳簿保存法対応も踏まえ、“撮って即保存”**が正解。

ありがちな失敗

- 月末にまとめて処理→紛失・重複が発生

- ネット領収書がメールの海に埋もれる

- 画像の日付・金額が読めない(ブレ・影)

今日からできる運用テンプレ

- スマホで撮影→その場でアップ(会計アプリ連携)

- メール領収書はPDF保存→「/会計/領収書/2025-05」などに自動振り分け

- 現金精算はその日のうちに登録(週またぎ禁止)

失敗しない撮影・保存のコツ

- 平らな場所・真上から撮影、日付・金額・店名が鮮明に

- 長尺レシートは半折り禁止(金額が切れる)

- 取引メモを一言(用途・相手・案件名)

- クラウド保存先を1つに統一(Drive/Dropboxなど)

そのまま使えるメモ例(メモ欄にコピペ)

2025-05-20|スターバックス770円|打合せ(A社提案準備)会議費|参加:自分+Bさん|30分

節税目的で無駄な支出をしてしまう

「経費になるから買う」は最悪のムダ遣い。1万円の支出をしても、税金が1万円下がるわけではありません。

数字で理解しよう(イメージ)

- 所得税+住民税の合計が約20%の人が、1万円の“不要な買い物”をすると…

→ 税は約2,000円減るかもしれないが、現金は8,000円減る(=実質損)

“買ってよい経費”の判断基準

- 売上UPにつながる(広告、提案品質UP、顧客満足)

- 時間短縮・ミス削減につながる(ツール・自動化)

- 将来価値がある(教育・スキル・設備の生産性)

“年末駆け込み購入”の落とし穴

- 保管スペース・故障リスクを無視

- 30万円特例の条件誤解(合計額・対象・時期の確認不足)

- 使わないツールの契約(年契約の解約不可に注意)

迷ったときの3問

- 買わない場合、どんな損失がある?

- 別の安い代替は?(レンタル・フリー版)

- 回収計画は?(何カ月で投資回収できる?)

よくある失敗例と注意点(まとめ)

- 経費は因果関係+合理的な按分を明文化し、継続適用する

- レシートは撮って即保存、メールはPDF化して一元管理

- 節税のための支出ではなく、利益のための投資を選ぶ

今日のアクション

- 家賃・通信などの按分ルールを文章化(面積・時間・台数)

- 領収書運用を**“週1回10分”**に固定(未分類ゼロ)

- 年末の駆け込み購入チェックリストを作成(回収計画がない支出は×)

まとめと次の一歩

ここまで、「経費節約」と「税金対策」を同時に進めることの重要性、そして具体的なやり方を解説してきました。最後に、要点を一度に俯瞰し、今日から動ける行動計画に落とし込みます。

記事全体の要点整理

- 経費=利益に直結:ムダを削れば、その分まるごと利益。固定費の見直しが最優先。

- 税金はルールで減らせる:青色申告・控除・優遇制度(共済/iDeCo/ふるさと納税)を組み合わせる。

- “按分”と“根拠”が命:家賃・通信・光熱などは割合を決め、継続適用+メモで説明可能に。

- クラウド会計で省力化:口座・カード連携、レシートOCR、自動仕分け、e-Taxまで一気通貫。

- ハイブリッドも有効:日常は自分、年1〜4回は税理士レビューで精度と節税を底上げ。

- 失敗あるあるを回避:過少/過大計上、証憑散逸、“節税のための無駄買い”はNG。

具体的なアクション(経費管理表の導入・クラウド会計の体験など)

1) まずは“今日やること”(所要30〜60分)

- クラウド会計を無料体験で1つ登録(やよい/freee/マネフォなど、どれでもOK)

- 事業用口座・カードを連携(私用と分離できていない場合は、まず1枚“事業用カード”を決める)

- 領収書を5枚だけ撮影→アップ(撮影→OCR→科目提案の流れを体感)

- 按分ルールを文章化(家賃20%・通信60%など、根拠を一言メモ)

按分ルールのメモ例(そのまま使えます)

- 家賃:ワンルーム30㎡のうち作業スペース6㎡ → 面積20%

- 電気:平日9–18時のPC使用+共用部分 → 時間・用途から概算30%

- 通信:回線は在宅勤務中心、打合せやアップロード多数 → 事業利用60%

2) 今週やること(週合計:60〜90分)

- 未分類ゼロ運用(週10分×3回)

- 口座連携で入った“未分類”を5件ずつ処理→自動仕分けが学習してどんどん楽に。

- テンプレ仕分けルールを作成(15分)

- 例)「NTT/SoftBank/○○Wi-Fi → 通信費(60%)」「Amazon(PC周辺機器) → 消耗品費」

- 経費管理表を作る(15分)

- 会計アプリを使う前の “見える化” にも効果的。下の簡易表をそのままコピペして使ってください。

経費管理表(テキスト版テンプレ)

| 日付 | 支払先 | 内容/用途 | 金額 | 支払方法 | 勘定科目 | 按分(%) | 税区分 | 添付 | メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025-05-20 | スターバックス | 打合せ(A社) | 770 | クレカ | 会議費 | 100 | 課税 | 写真 | 30分/2名 |

| 2025-05-21 | NTT | 事務所Wi-Fi | 4,980 | 口座 | 通信費 | 60 | 課税 | 請求PDF | 月次固定 |

使い方:月末に合計を出し、按分率を掛けた“事業計上額”を確認。翌月も同じ按分で継続。

3) 今月中にやること(2〜3時間)

- 青色申告の条件チェック(複式簿記・e-Tax/電帳法・申請期限)

- 優遇制度の準備

- 小規模企業共済:掛金設定(例:月1万円)

- iDeCo:金融機関を選定(掛金上限と受け取り時の税制も確認)

- ふるさと納税:上限目安を算出、年末に慌てず実行できるよう事前調整

- 固定資産台帳の作成(10万円以上の備品を一覧化/耐用年数メモ)

- スポット相談の見積取得(今年の論点:インボイス・消費税・設備購入があるなら年1回は推奨)

4) 年間の“慌てない”運用に落とし込む

| 時期 | 行動 | 目的 |

|---|---|---|

| 毎週 | 未分類ゼロ/領収書スキャン | ミスと作業の先送りを防ぐ |

| 毎月 | 残高一致・試算表チェック | 利益/資金を見える化 |

| 四半期 | 税額見込みと対策(共済・投資) | 節税の前倒し仕込み |

| 年末 | 控除証明整備・ふるさと納税 | 取りこぼし防止 |

| 申告期 | e-Taxで提出・保存 | 65万円控除の条件担保/証憑整理 |

5) 成果を測るKPI(数字で前進を確認)

- 未分類件数:毎週0件

- 領収書のデジタル化率:100%(紙の箱をゼロに)

- 月次締め日:翌月5営業日以内

- 節税インパクト:前年対比の納税額/利益率(共済・iDeCo・控除反映後)

- 作業時間:記帳・申告にかける時間を1/3以下へ

まとめと次の一歩(締めのひと言)

節約と節税は一度に完璧にやらないのがコツです。

“週10分・未分類ゼロ”から始め、按分ルールを文章化し、年に数回だけプロに聞く。

この積み重ねが、1年後の利益とキャッシュを大きく変えます。

- クラウド会計の無料体験に登録

- 口座・カード連携 → 領収書5枚を撮影

- 按分ルールを3行でメモ

この3つができれば、あなたはすでに“お金が残る仕組み化”をスタートできています。

💡 次の一歩

記事で紹介した税金優遇制度や会計ソフトは、まずは無料期間やデモ版から試してみるのがおすすめです。

実際に使ってみると、どれだけ作業負担が軽くなるか体感できます。

特に意識してほしいのは次の3つです。

- 固定費を最小化する仕組み作り

家賃や通信費などの毎月発生する経費は、一度見直すと長期的な効果があります。 - 税金優遇制度を活用する

青色申告控除や小規模企業共済など、国が用意している制度は積極的に使いましょう。 - 会計管理を効率化する

クラウド会計ソフトや経費管理アプリを使えば、申告時の負担を大幅に軽減できます。

経費や税金は、正しい知識と工夫次第で大きく変わります。

今日から小さくても良いので改善を始め、将来の資金繰りを安定させましょう。

次のステップへ

- 会計ソフトを導入してみる → やよいの青色申告オンライン

- 事務用品をまとめて見直す → Amazonの事務用品ページ

- 節税制度を確認する → 国税庁公式サイト

よくある質問と回答(FAQ)

-1.png)

最後に、よくいただく疑問を短く・実務目線で解決します。

迷ったら、ここを見返せばOKです。

個人事業主はどこまで経費にできるの?

- Q個人事業主はどこまで経費にできるの?

- A

事業のために“直接”必要な支出は経費になります。

ただし私用と共用のものは按分(あんぶん)が必要です。

- 基本の判断軸

- 事業との因果関係が説明できるか?

- 金額と内容の合理性があるか?(過度に高額でない等)

- 証憑(領収書・請求書)があるか?

- 共用なら按分基準(面積・時間・回線の台数など)を決めて継続

- 代表例

- OK:通信費(事業割合)、家賃(作業スペース分)、打合せの飲食、広告費、備品(10万円以上は資産の可能性)

- NG:明らかな私用、根拠不明の高額接待、事業と関係のない娯楽

ミニTips帳簿のメモ欄に「用途・相手・案件名」を一言残すと、後から説明がラクです。

- 基本の判断軸

青色申告と白色申告、どちらがおすすめ?

- Q青色申告と白色申告、どちらがおすすめ?

- A

基本は“青色”一択です。

控除や赤字繰越などメリットが大きいからです。

項目 青色申告 白色申告 控除 最大65万円(条件あり)/55万円/10万円 なし 赤字の繰越 可(3年) 不可 帳簿 複式簿記(65/55万円)、簡易(10万円) 簡易 申告方法 e-Tax/電子帳簿保存で65万円要件を満たしやすい ー 条件複式簿記・e-Tax(または電子帳簿保存)・期限内申告など。会計ソフトを使えば難易度は下がります。

詳しくは本記事の青色申告の章をご覧ください。 今すぐ試すなら やよいの青色申告オンライン

経費節約と節税、どちらを優先すべき?

- Q経費節約と節税、どちらを優先すべき?

- A

順番は「固定費の節約 → 申告精度の向上 → 節税制度の活用」です。

- 固定費の見直し(通信・サブスク・保険)=即効で利益アップ

- 帳簿精度アップ(未分類ゼロ・按分明文化)=漏れやミスを削減

- 制度活用(青色控除・共済・iDeCo・ふるさと納税)=合法的に税負担を軽く

詳しくは本記事の青色申告の章をご覧ください。 今すぐ試すなら やよいの青色申告オンライン

会計ソフトは無料でも大丈夫?

- Q会計ソフトは無料でも大丈夫?

- A

小規模・取引が単純なら“まずは体験・無料プラン”でOK。

ただし次の条件が出てきたら有料化を検討。

- 取引件数が多い/口座・カードを複数連携したい

- 消費税申告・インボイス対応が必要

- レシートOCR・自動仕分けをフル活用したい

- e-Tax連携・決算書自動作成まで一気通貫にしたい

分かりやすいポイント「自分の時給 × 作業時間」> ソフト代 なら有料の方が“得”です。

💡 おすすめサービス- やよいの青色申告オンライン

→ 複式簿記も自動化、確定申告書まで作成可能

→ 複式簿記も自動化、確定申告書まで作成可能 - freee会計

→ スマホでレシート撮影するだけで帳簿反映

税務調査はいつ来るの?対策は?

- Q税務調査はいつ来るの?対策は?

- A

時期は読めません。

ただし、赤字連続→黒字転換、売上急増、消費税関係の不備などは注目されやすい論点です。

対策は日頃の整備一択。

- 証憑の保管:領収書・請求書・契約書・見積書を整理(紙/デジタルどちらでもOK、整然・速やかに提示できる状態)

- 帳簿の整合:口座・カード明細=帳簿=残高一致

- 按分の根拠:面積・時間などをメモに残して継続適用

- 説明練習:経費の目的・相手・成果を一言で言えるように

詳しくは本記事の青色申告の章をご覧ください。 今すぐ試すなら やよいの青色申告オンライン

個人事業税は必ず支払う必要がありますか?

- Q個人事業税は必ず支払う必要がありますか?

- A

いいえ。

事業所得が290万円を超え、かつ対象業種の場合にのみ課税されます。

税率は業種ごとに概ね**3〜5%**目安(都道府県で異なる)。

- 申告後、都道府県から納税通知(通常年2回:8月・11月)

- 一部業種は非課税区分あり(事前に各都道府県の案内で確認)

詳しくは本記事の青色申告の章をご覧ください。 今すぐ試すなら やよいの青色申告オンライン

経費にできるか迷った場合はどうすれば良いですか?

- Q経費にできるか迷った場合はどうすれば良いですか?

- A

次の3ステップで判断 → 保留なら“証憑を残してメモ”。

- 事業の必要性(収益獲得・維持・管理に直接関連)

- 合理性(金額・頻度・用途が妥当か)

- 再現性(来年以降も同じ基準で処理できるか)

- 共用物は按分(基準を明文化)

- 判断に自信がなければ、一旦経費候補として登録+メモし、申告前に税理士レビューへ

メモ例:

用途:A社提案資料の作成/打合せ2回 按分:通信60%/家賃20%💡 ワンポイントもっと知りたい方は以下のリンクから詳細を確認してください。

- 税理士ドットコムで無料相談してみる

- やよいの青色申告オンライン

で帳簿管理を自動化

で帳簿管理を自動化

節税対策はいつ始めるのがベストですか?

- Q節税対策はいつ始めるのがベストですか?

- A

年初から通年運用が理想。

遅くとも夏(7〜9月)までに着手を。

- 年初:青色要件整備/口座・カード分離/仕訳自動化

- 上半期:利益見込みを掴み、共済・iDeCoの掛金設計

- 下半期:ふるさと納税・保険控除の最終調整、設備投資の時期検討

- 申告期:e-Tax提出、書類のデジタル保管を徹底

ポイント年末の駆け込はムダ買いの温床。

四半期ごとの見直しが失敗を防ぎます。

FAQの使い方(保存版)

- 迷ったらQ1・Q7で経費の基準を再確認

- 年間の動きはQ8のスケジュールに合わせて調整

- 不安が残る論点はスポット相談で20〜60分だけプロ確認(費用対効果◎)

このFAQをブックマークしておけば、判断のスピードと精度が上がり、申告前の不安がグッと減ります。

今日からの一歩:無料体験で記帳と申告を自動化し、来期の節税を前提化しましょう。

やよいの青色申告オンライン

![]()

最後まで読んでいただいて有り難うございます。

本日も、みなさんにとって最高の一日になりますように。

この先も頑張っていこうと思います。

以前に私のブログでも記載しましたが。

Together Forever 永遠に、一緒に。

お時間があれば、是非私のホームページもご覧いただけると有難いです。

まだまだ、工事中のページばかりですが、頑張って更新しようと思っています。

「起業方法」・「WordPress」等、少しずつコンテンツも増やしていければと思っています。

あっという間に起業できるホームページ『主婦が得をするには起業が一番』は、

こちらから

↓↓↓↓↓

主婦が得をするには起業が一番

ブログトップページはこちらから

↓↓↓↓↓

子育てママで専業主婦の私があっという間に起業して贅沢生活

コメント